어릴적부터 미술에는 별 소질이 없었던 것 같다. 초등학교 미술수업이나 과제를 해야 할 때마다 한숨을 쉬었다. 무엇을 그러야 할지, 어떻게 그러야 할지 너무나 막막했기 때문이다. 다른 친구들의 무언가를 연필선을 따라 그려나갈 때마다 그저 신기하듯 바라만 보았다. 그리고 정작 나의 그림은 무엇인지 모를 그림이 되어갔다. 또는 다른 친구들의 그림을 비슷하게 따라 그려 나갔다. 이런 상황에서 그림에 대한 관심이 멀어지는 것은 당연한 수순이었으리라. 다행히 학년이 올라갈수록 직접 그러야 하는 그림들이 사라지기 시작했다는 점에 안도해야 했다.

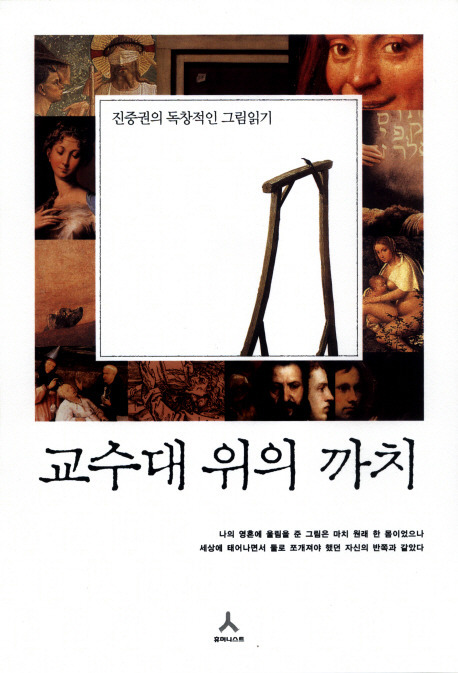

그렇게 한참동안 그림에서 멀어지고 여타 다른 예술과도 멀어지면서 거의 나와는 상관없는 듯한 삶을 살아왔다. 그냥 좋은 그림이라고하면 그런가보다 하는 정도로 머물렀으니 말이다. 그러다 나이가 조금 더 들고나서 취미로 사진을 접하게 되면서 그림에 대한 관심이 조금 생기게 되었다. 사진의 기본은 대상을 바라보는 시각의 모사로부터 시작하기 때문이다. 이러한 관심을 어떻게 해소할까 고민하며 이런저런 책을 들춰보다 만나게 된 책이 바로 진중권의 책이다. 그 중 가장 유명하다는 ‘미학 오디세이’선택하여 읽기 시작했다. 허나 생각보다 어려웠다. 그림이 어려웠던 것이 아니다. 그림을 해석하는 과정을 따라가는 것이 어려웠던 것이다. 그림을 철학적인 관점, 즉 미학적인 관점에서 풀어 낸 책이니 미술에 문외한인 나에게 더욱 쉽지 않았을 것이다. 그러다 선택한 책이 바로 ‘교수대 위의 까치’이다. 다양한 작품들을 진중권의 시각과 지적인 내용들을 버무려 새롭게 바라볼 수 있도록 소개한 책이라 할 수 있다.

우선 12가지의 그림을 통해 다양한 이야기를 풀어낸다. 물론 도록집이나 명화집 같이 그림들로 채워지지 않았기에 부족해 보일 수도 있다. 하지만 하나의 그림을 다른 그림들과 연결하거나 과거와 현재의 그림을 연결하여 생각보다 많은 그림들이 소개된다. 한 때 시대상에 얽매여져있던 그림들을 새로운 관점에서 바라볼 수 있도록 하는 것이 가장 큰 매력이다. 또한 그림 속에서 당시의 역사성을 읽어내고, 표현 형식의 변화가 무엇을 이야기하는 지 등의 다양한 의미를 전달해 주기도 한다.

여기서 책에 소개된 모든 그림을 다 인용할 수 없다. 다만 몇 가지만 소개하기로 하겠다. 이 중 가장 인상 깊게 읽은 부분은 8장과 12장의 그림이다. 우선 8장은 현실의 상황과 그림의 상황을 혼돈하게 그린 그림을 소개한다. 기스브레히츠라는 17세기 후반에 활동하던 작가이다. 그가 그린 여러 가지의 그림 중 ‘뒤집어진 캔버스’라 이름 붙여진 그림으로 얼핏보기에도 사실감이 넘쳐나도록 그려져있다. 이 그림을 보고 가장 먼저 떠올랐던 것은 ‘트릭아트’였다. 사실감 넘치도록 그려진 그림들로 시각적 한계 또는 오차를 활용한 그림으로 환영주의를 이용한 그림이라 할 수 있다. 놀라운 것은 바로 이러한 그림들이 이미 17세기 후반에 시작되었다는 것이다. 그것도 재미와 상상력을 자극하기 위해서 말이다. 그리고 더 나아가 당시 사람들이 가지고 있는 시각적 한계에 대해 비틀기 위한 방법일 수 있다는 것이다.

원근법은 당시 사람들이 세계를 보는 눈을 규정하는 선험적(?) 조건이나 다름없었다. 기스브레히츠는 눈속임이라는 시각적 농담으로 그들의 눈이 실은 특정한 프레임에 갇혀 있다는 사실을 폭로한다. 원근법이라는 지각의 프레임의 안팎을 넘나들면서, 사람들이 무의식적으로 받아들인 그 인위적 프레임의 존재를 의식하게 해주는 셈이다. 얼마나 현대적인 회화의 전략인가. P.173

12장의 그림은 그 유명한 고야의 그림으로 많은 사람들이 찾는다는 ‘개’라는 그림이다. 고야의 별장에 그려져 있던 벽화로 그의 마지막 작품들 중 하나로 전해진다. 더구나 한 작품만 있는 것이 아니라 1층 벽과 2층 벽을 둘러 총 14개의 작품들로 구성되어 있어 고야가 의도했던 무어가가 존재하리라 생각되는 작품들이다. 재밌는 것은 이 그림들의 출처에 의문시 되는 부분이 있다는 점이다. 우선 정말로 이 14개의 작품들이 존재했던 것인지의 의문으로부터 시작하여 복원과정에도 19세가 후반의 특징들이 담겨지면서 원본에 대한 의문이 든다는 점이다. 더 나아가 위작이라는 논란까지 있다고 한다. 그럼 이 그림을 우린 어떻게 보아야 할 것인가. 특히 나처럼 작가의 배경이나 전기를 통해 글을 이해하는 사람으로선 쉽지 않은 과제일 것이다. 나중에 그림을 이해할 때에도 이런 방식을 쉽게 벗어나지 못할 테니 말이다.

고야의 것이 아니라면 가치가 없다는 느낌은 ‘작품은 예술가의 주체성의 표현’이라는 생각에서 나온다. 작가의 전기에 대한 지식은 물론 작품의 이해를 돕는다. 하지만 작가를 이해했다고 곧 작품을 이해한 것은 아니다. 신비평의 이론에서 말하듯이, 일단 작가의 품을 떠나면 작품은 자립적인 삶을 사는 법. 작품은 작품 자체로 이해가 되어야지 작품 앞에 작가의 유령이 어른거리면 외려 작품을 이해하는 데 방해가 될 수도 있다. 고야가 위대하나 것은 작품에 자신의 전기를 표현했기 때문이 아니라, 누구보다 앞서 현대의 세계 감정을 예감했기 때문이다. 그런데 그 일을 꼭 고야만이 할 수 있는 것은 아니다. P.264

이제야 그림 책 한 권을 읽었다. 이 책 한 권만으로 다른 그림들을 다 이해 할 수 없을 것이다. 더 많은 그림들을 보고 어떻게 읽어야 할지 더 궁금해질 뿐이다. 다만 그림을 보는 다양한 방법 중 머리로도 볼 수 있다는 가능성을 알려준 것에 충분히 감사함을 느낀다.

'Bookcase > Art' 카테고리의 다른 글

| 사진에 관한 대화 / 안소현, 홍진훤 / 현실문화A (0) | 2022.02.10 |

|---|---|

| 디자인의 디자인 / 하라 켄야 / 안그라픽스 (0) | 2022.02.10 |

| 호모 아르텍스 / 채운 / 그린비 (0) | 2022.02.10 |

| 최후의 언어 나는 왜 찍는가 / 이상엽 / 북멘토 (0) | 2022.02.10 |

| 겹겹 / 안세홍 / 서해문집 (0) | 2022.02.10 |

댓글